新闻搜索

游学之旅

熊猫·自然·民族文化 ——记成都市泡桐树中学卧龙线研学旅行

发表时间: 2019-05-20发布人:赵时莉点击率:2404

同学们怀揣激动的心情,向着卧龙熊猫保护中心出发,对未来三天的研学旅行,充满期待!

沿途听研学导师讲解成都、都江堰的历史沿革、掌故、传说等丰富的人文知识,欣赏龙门山脉的秀美山水。

到达耿达熊猫保护区。圆圆的脑袋、丰腴的身材、独具特色的内八字、憨态可掬的动作。欣赏一下老师同学们的掇影作品。

听着研学导师的讲解,观察分析大熊猫行为特征和生活习性,了解大熊猫研究及保育状况,学习熊猫疾病防治与救助。

离开熊猫保护中心,前往下一个目的地……卧龙自然与地震博物馆

参观卧龙自然与地震博物馆,卧龙生态圈、生物多样性、大熊猫及伴生动物植物及花卉等珍贵动植物自然科普知识。

了解地震成因

以防震减灾自救为核心主题,集知识性、科学性、实践性、趣味性为一体,来一次地震模拟逃生自救,让同学们正确认识地震,树立战胜困难的毅力和信心。

卧龙大熊猫保护研究中心的老师,来给同学们讲讲大熊猫进化历史、食性转变

今天要前往邓生自然保护中心,高山森林生太系统,进行自然探索。现在开始野外徒步前的培训。

昨晚电闪雷鸣的暴雨还让老师和同学担心今天上不山,连夜做了应急预案。早晨起来, 雨过天晴、空气清新、绿叶葱葱、草儿油油。乡间小路,带点泥泞,茂密的丛林中,有些许鸟儿在欢歌。

瞧!雨过天晴后万物容光焕发!

保护站何老师、杨老师讲述了野生动植物保护日复一日的平常工作,分享了他们多年的工作经验和心得:

给同学们分析不同海拔高度生长分布的大熊猫主食竹类,如箭竹、玉山竹、到冷箭竹、拐棍竹就能发现、总结出野生大熊猫的大概活动范围及分布状况如何根据熊猫便便去分析、检测、鉴定大熊猫的数量和性别

(闻闻气味就能搞定?)这些知识和认知,甚至于技术技能,总是能通过看似简单的方法获得。

同学们在神秘的原始森林中行走、观察、聆听、感受

越过山路,跨过栈桥一路上有针、阔叶林、大熊猫爱吃的竹类;高大的云杉、麦吊杉;鸟儿们在枝头自由鸣唱,杜鹃、报春之美让我们无法转移视线;认识了很多之前没有接触过的植物、花卉,发现了野兽路径和便便等活动痕迹……大自然的一切是那么的奇妙有趣!

保护站的老师仔细地讲解红外线相机的使用、安装方法。亲自动手安装调试,真希望能拍到动物们啊!

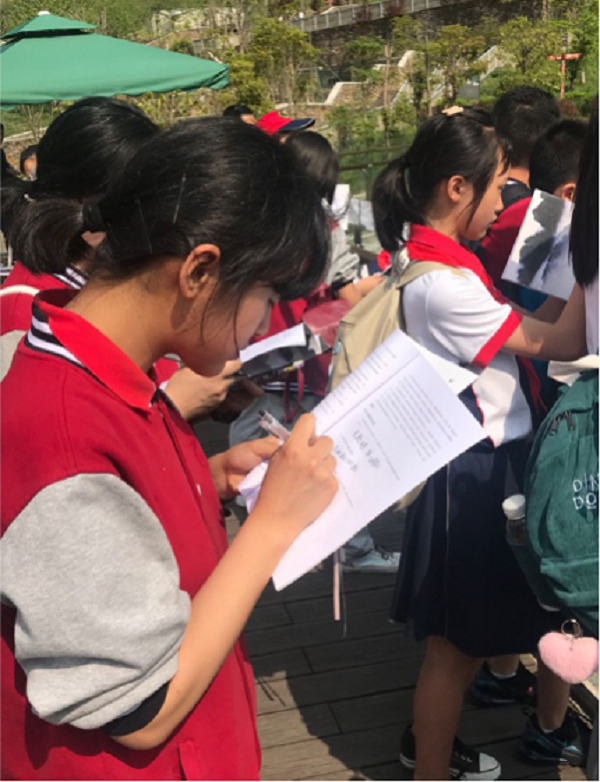

同学们通过自然观察、自然体验、自然笔记等方式

用心去感受描绘自然

用笔去创造森林

用叶子去拼写世界

同学们真挚感谢动植物专家和护林工作者,艰辛而高尚地付出。深知爱护自然、保护环境不仅仅是他们的工作,更是每个地球公民的责任和义务。希望绿色发展理念传播到世界的每个角落,共同守护和谐家园。保护自然环境,共建美好未来!

与藏族同胞一起“跳锅庄”。 锅庄舞,又称为“果卓”、“歌庄”、“卓”等,藏语意为圆圈歌舞,是藏族三大民间舞蹈之一。羞涩的孩子们刚开始还有些放不开,被热情的藏族朋友感染,也都开始尽情的歌舞了。

寨是世界上保存最完整的尚有人居住的碉楼与民居融为一体建筑群,被中外学者誉为“羌族建筑艺术活化石”、“神迷的东方古堡”。

桃坪羌寨以古堡为中心筑成了放射状的8个出口,出口连着甬道构成路网,本寨人进退自如,外人如入迷宫。寨房相连相通,外墙用卵石、片石相混建构,斑驳有致,寨中巷道纵横,有的寨房建有低矮的围墙,保留了远古羌人居“穹庐”的习惯。民居内房间宽阔、梁柱纵横,一般有二至三层,上面作为住房,下面设牛羊圈舍或堆放农具,屋内房顶常垒有一“小塔”,供奉羌人的白石神(一块卵状白色石头)。堡内的地下供水系统也是独一无二的,从高山上引来的泉水,经暗沟流至每家每户,不仅可以调节室内温度,作消防设施,而且一旦有战事,还是避免敌人断水和逃生的暗道。

碉楼是整个寨子的标志性建筑,目前仅存两座。碉杰分为9层,高30米左右,各层四方开有射击窗口,顶楼的钟孔是作为传递信息用的。同学们一面小心冀冀的爬着碉楼,一面感受着这充满神秘色彩的古堡。

夕阳西下,鸟儿们返巢了,我们游学活动结束了,一路上充满着欢声笑语,收拾心情,准备投入到新一轮的学习中……

文章关键词: